Renacimiento cultural del siglo XII

Compartir

Datos principales

Desarrollo

A principios del siglo XI Occidente no presentaba en apariencia signos que pudieran hacer previsible la gran eclosión cultural de las dos siguientes centurias. Los únicos centros descollantes, producto de la ya agotada renovación otónida, eran una serie de monasterios y escuelas episcopales situadas casi siempre en el núcleo central europeo. En el Imperio, abadías como Corvey, Saint Gall y Gandershein y obispados como Metz, Verdún, Colonia, Worms y, sobre todo, Bamberg, eran sin excepción el resultado del patrocinio de las dinastías sajona y sálica. En Italia destacaban los cenobios de Montecassino y Bobbio y las escuelas urbanas de Pavía, Ravena, Novara, Parma y Roma. Aunque tímidamente, en otros centros situados más al sur -Nápoles, Salerno, Amalfi-, comenzaban también a circular ciertas traducciones árabes y griegas. Dato éste que se repetía en algunos puntos de la Península Ibérica, como los monasterios de Ripoll y Vich, centros de recepción de obras matemáticas y astronómicas orientales. Respecto a Francia, merecen la pena destacarse los monasterios de Fleury, San Marcial de Limoges y Bec, así como la sede episcopal de Reims, a cuya escuela estuvieron ligados Gerberto de Aurillac -Silvestre II (muerto en 1003)-, una de las principales figuras del renacimiento otoniano, y su discípulo Fulberto, sin duda el principal intelectual de su tiempo. Fulberto, que llegaría a ser obispo de Chartres entre 1006 y 1028, es considerado con razón el creador de la prestigiosa escuela catedralicia de dicha ciudad.

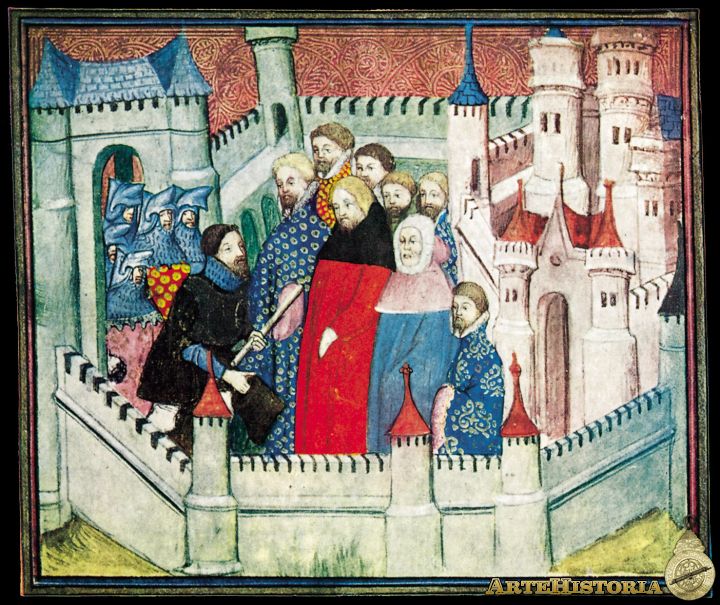

La reforma monástica, lejos de modificar este mediocre panorama, no hizo sino reforzarlo. Los nuevos cenobios, así como los de antigua fundación ganados al espíritu reformista, se inclinaron abiertamente por el retorno a las ocupaciones estrictamente religiosas. Este comportamiento, ejemplificado en Cluny, fue incluso superado por el Cister, que excluyó de manera explícita las labores de enseñanza de sus monasterios. De este modo, aunque mantenidas con relativa vitalidad a lo largo del siglo XI, las funciones docentes desaparecieron de los monasterios desde principios de la siguiente centuria, en lo que fue también un verdadero traspaso de las actividades culturales desde el campo a la ciudad. El llamado Renacimiento del siglo XII no fue en la práctica sino la expresión, en el plano de la cultura, de un cambio mucho más profundo acontecido en Occidente. La maduración del orden feudal, unida a un crecimiento sostenido de la economía y de la población, permitió en efecto no ya solo consolidar el ámbito geográfico europeo, sino ampliarlo incluso en un creciente contacto con las civilizaciones islámica y bizantina. Más en concreto, esta pujanza se manifestó en el despertar de las ciudades, focos de desarrollo de una nueva clase social -la burguesía- ligada a formas también novedosas en los campos artístico, intelectual, religioso y de las mentalidades.

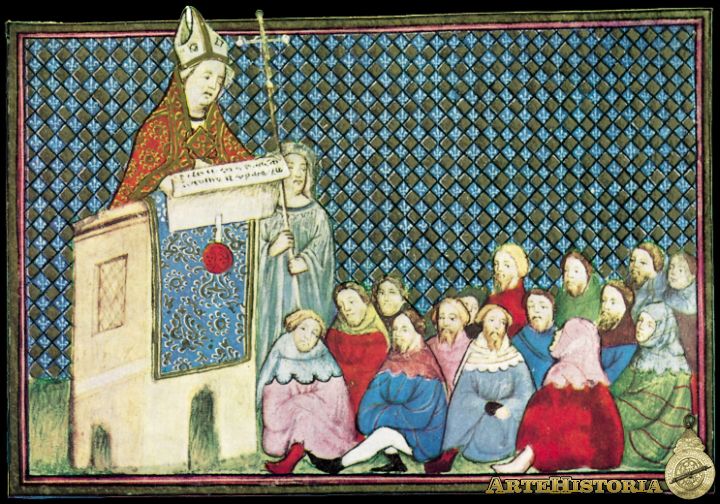

Junto a las ciudades, la reforma gregoriana será otro de los elementos de referencia básicos para entender el apogeo del siglo XII. Un resultado más de estos cambios fue el de la aparición del intelectual. Con este término los hombres de la Edad Media no aludían tanto a una categoría profesional, que se designaba con multitud de vocablos (litteratus, magister, professor, etc.), cuanto a una cualidad de tipo inmaterial. El intelectual era, en efecto, un individuo que cultivaba y, al tiempo, vendía el producto de su saber. Aunque comúnmente al servicio de la Iglesia y los poderes laicos, los intelectuales constituían una nueva categoría sociológica y no eran por ello fácilmente clasificables en la condición tradicional de los "oratores", por más que la mayoría de ellos fuesen jurídicamente clérigos. A diferencia de éstos el intelectual no consideraba el oficio de pensar -ligado a otras actividades como la docencia y la escritura- como un simple medio de llegar a Dios, sino como un fin en sí mismo. De hecho, el estudio de las diversas "auctoritates", a menudo imitadas servilmente, perseguía un solo ideal: llegar más lejos que las anteriores generaciones. Por eso, en palabras de Bernardo de Chartres (muerto en 1130), los intelectuales se consideraban "enanos subidos sobre hombros de gigantes". Su ámbito natural era, por supuesto, la ciudad, centro de todas las inquietudes de renovación de la época, e incluso lugar físico de asentamiento de las nuevas instituciones culturales. De ahí que haya podido afirmarse, con razón, que "el intelectual de la Edad Media nace con las ciudades" (Le Goff).

La reforma monástica, lejos de modificar este mediocre panorama, no hizo sino reforzarlo. Los nuevos cenobios, así como los de antigua fundación ganados al espíritu reformista, se inclinaron abiertamente por el retorno a las ocupaciones estrictamente religiosas. Este comportamiento, ejemplificado en Cluny, fue incluso superado por el Cister, que excluyó de manera explícita las labores de enseñanza de sus monasterios. De este modo, aunque mantenidas con relativa vitalidad a lo largo del siglo XI, las funciones docentes desaparecieron de los monasterios desde principios de la siguiente centuria, en lo que fue también un verdadero traspaso de las actividades culturales desde el campo a la ciudad. El llamado Renacimiento del siglo XII no fue en la práctica sino la expresión, en el plano de la cultura, de un cambio mucho más profundo acontecido en Occidente. La maduración del orden feudal, unida a un crecimiento sostenido de la economía y de la población, permitió en efecto no ya solo consolidar el ámbito geográfico europeo, sino ampliarlo incluso en un creciente contacto con las civilizaciones islámica y bizantina. Más en concreto, esta pujanza se manifestó en el despertar de las ciudades, focos de desarrollo de una nueva clase social -la burguesía- ligada a formas también novedosas en los campos artístico, intelectual, religioso y de las mentalidades.

Junto a las ciudades, la reforma gregoriana será otro de los elementos de referencia básicos para entender el apogeo del siglo XII. Un resultado más de estos cambios fue el de la aparición del intelectual. Con este término los hombres de la Edad Media no aludían tanto a una categoría profesional, que se designaba con multitud de vocablos (litteratus, magister, professor, etc.), cuanto a una cualidad de tipo inmaterial. El intelectual era, en efecto, un individuo que cultivaba y, al tiempo, vendía el producto de su saber. Aunque comúnmente al servicio de la Iglesia y los poderes laicos, los intelectuales constituían una nueva categoría sociológica y no eran por ello fácilmente clasificables en la condición tradicional de los "oratores", por más que la mayoría de ellos fuesen jurídicamente clérigos. A diferencia de éstos el intelectual no consideraba el oficio de pensar -ligado a otras actividades como la docencia y la escritura- como un simple medio de llegar a Dios, sino como un fin en sí mismo. De hecho, el estudio de las diversas "auctoritates", a menudo imitadas servilmente, perseguía un solo ideal: llegar más lejos que las anteriores generaciones. Por eso, en palabras de Bernardo de Chartres (muerto en 1130), los intelectuales se consideraban "enanos subidos sobre hombros de gigantes". Su ámbito natural era, por supuesto, la ciudad, centro de todas las inquietudes de renovación de la época, e incluso lugar físico de asentamiento de las nuevas instituciones culturales. De ahí que haya podido afirmarse, con razón, que "el intelectual de la Edad Media nace con las ciudades" (Le Goff).