El tesoro de los peregrinos

Compartir

Datos principales

Rango

Arte Español Medieval

Desarrollo

El tesoro sagrado estaba formado, en los tiempos medievales, por los objetos necesarios para la celebración del culto eucarístico: relicarios, casullas, capas, incensarios, candelabros, libros, cruces, etcétera, realizados, en su mayor parte, con materiales preciosos y admirados por su valor y belleza. Gozaron de un prestigio adicional cuando aparecían unidos a reliquias y recuerdos que ayudaban a encontrar el camino de la verdad cristiana y, en tiempos de dificultades, constituyeron una reserva monetaria para la comunidad eclesiástica a la que pertenecían. Por todo ello, el tesoro era un componente esencial de cualquier iglesia. Los tesoros eclesiásticos se formaron gracias al empeño de los señores feudales que temían a Dios y quisieron ganar sus favores. Con el propósito de estar mejor situados frente a la Corte celestial, ante la que habrían de comparecer el día del Juicio, prodigaron las limosnas a los pobres. Se trataba de una generosidad interesada que orientaron también hacia la Iglesia. Duques, condes y ciudadanos encontraron razonable, por este motivo, destinar una parte de sus activos a los poderes sobrenaturales. Las actas de consagración de los edificios religiosos, tanto los de las grandes abadías como los de las pequeñas iglesias, nos indican de qué manera la Iglesia se dotaba con los objetos necesarios para la celebración del culto. Y, siempre que se lo pudieron permitir, con las reliquias indispensables para que el templo adquiriese un cierto renombre.

En otras ocasiones, el interés de los monarcas por dar realce a un determinado recinto -por ejemplo, Fernando I y doña Sancha en San Isidoro de León-, hicieron posible la acumulación de una riqueza extraordinaria. El célebre Crucifijo que lleva su nombre, ahora conservado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, hecho en marfil, en torno a 1063, de 52 centímetros de altura, decorado en exquisito relieve por ambos lados y con la impresionante figura de bulto redondo de Cristo trabajada aparte, encabeza el ajuar sacro que el rey donó al nuevo templo de San Isidoro, templo que, al mismo tiempo, estaba destinado a panteón real. El Arca de las Reliquias y la de las Bienaventuranzas también formaban parte de esa donación y son algunas de las piezas que han llegado hasta nosotros. Por lo demás, hay que señalar que este monasterio, tras la catedral de Santiago, es el más célebre lugar de peregrinación del Camino en España y su titular, san Isidoro, el gran taumaturgo para todo tipo de necesidades. No tuvieron menos importancia en la configuración de los tesoros sagrados las donaciones de los fieles en los santuarios de peregrinación. La peregrinación era, para los hombres y mujeres de los siglos medievales, otra manera de atenuar la amenaza del castigo eterno. Abandonar el grupo familiar, hacer frente a la inseguridad de los caminos y las aldeas hostiles, era una forma de penitencia, la ascesis más aceptada por los caballeros.

Les esperaban las reliquias de los héroes de la fe: encerradas en cofres cubiertos de placas de oro y cabujones, proyectaban las fuerzas invisibles que curaban los cuerpos y hacían bien a las almas. Gracias a las ofrendas de los peregrinos, el poder de los santuarios que contenían las reliquias más solicitadas -San Marcial de Limoges, la Santa Fe de Conques, Santiago de Compostela...- no dejó de crecer. Todo esto acabó favoreciendo el desarrollo de las artes suntuarias y el interés por los artistas capaces de producir estas obras. No puede ser más revelador el ejemplo de la abadía de Santa Fe de Conques. Emplazada en el corazón de Francia, necesitó la llegada de las reliquias de santa Fe en el año 806 para que tuviera lugar su expansión extraordinaria hasta convertirse en uno de los grandes centros de peregrinación de la Edad Media. Allí acudían, sobre todo, borgoñones y teutones atraídos por las gracias que concedía la santa a prisioneros y ciegos. Allí acudían, también, algunos de los peregrinos que iban camino de Compostela. Traspasado el umbral de la iglesia, lo que más llamaba la atención de los penitentes en este templo singular era su magnífico tesoro presidido por la imagen dorada de la santa, laminada en oro y adornada con piedras preciosas e incluso con un tríptico que le sería adosado en el siglo XIII. Altares portátiles, frontales y cálices formaban el luminoso cortejo que flanqueaba la estatua principal a quien los fieles dirigían sus ruegos.

Relicarios como el de Pepin, que presentaba la forma de una pequeña casa, o el denominado A de Carlomagno, hecho en madera de nogal y recubierto de plata dorada, convirtieron el taller de orfebrería de Conques en uno de los más destacados de toda Europa. Claro que muy pocos tesoros alcanzaron la importancia del de Conques. Las pequeñas iglesias de peregrinación apenas contaban con algún objeto donado por algún piadoso feligrés. Así hay que interpretar, en la colegiata de Roncesvalles, el relicario conocido con el nombre de Ajedrez de Carlomagno, que durante muchos años se creyó donación del emperador, aunque se trata de una obra gótica producida en los talleres de Montpellier. Lo mismo puede decirse del llamado Cáliz de doña Urraca, del tesoro de San Isidoro de León, regalado por la reina de Zamora. El tesoro de San Isidoro, aunque no dejó de aumentar, no logró jamás alcanzar las dimensiones del de Santiago, la gran meta de peregrinación. Baste citar, como ejemplo, que el geógrafo al-Idrisi cuantificó, a mediados del siglo XII, en más de trescientas las cruces de oro y plata que poseía la catedral, "adornadas con jacintos, esmeraldas y otras piedras de diversos colores". Los primeros regalos habían sido ofrecidos al naciente santuario por Alfonso II, cuando lo visitó a comienzos del siglo IX, para venerar las reliquias del apóstol Santiago. Más tarde, en el año 874, Alfonso III depositaría allí la bella cruz que, durante centurias, fue considerada una de las joyas más preciadas del tesoro.

Y cuando volvió a fines de siglo, para consagrar la nueva iglesia, se colocaron junto a los altares urnas áureas para guardar las reliquias. Ordoño II, por su parte, con el cambio de centuria, había de incrementarlo sustancialmente con "cajas de oro muy puro con perlas y pedrería, otras de vidrio transmarino dispuesto en arcos, un cáliz, tres coronas, jarros de plata, flabelos, una cátedra episcopal de madera y hueso con remates de plata, velos y ornamentos variados". Con ser significativo el esfuerzo desplegado por Ordoño, es el gran arzobispo Gelmírez a quien se debe el mayor protagonismo en este terreno. Él realizó el primer inventario conocido de las alhajas del tesoro y la relación completa de cuanto él donó: un ambicioso programa de "amueblamiento" de la catedral que alcanzó su punto culminante con el frontal, ciborio y retablo que habían de embellecer la capilla mayor de la sede compostelana. De ello da buena cuenta Aymeric Picaud y, por lo que se refiere al frontal, comienza su descripción indicando que "está bellamente trabajado en oro y plata" y matiza que con "hermosas flores en derredor y muy bellas columnas separando a los apóstoles". Pero del programa de Gelmírez no queda más que una referencia casi exclusivamente literaria y, de la relación aportada por al-Idrisi, una cruz y las fotografías de otra ya desaparecida: la de Alfonso III, robada en 1906. Los metales preciosos de los que estaban hechos estos objetos las hicieron vulnerables al saqueo y al robo.

Fue frecuente también venderlos en momentos de necesidad o fundirlos para adecuarlos al gusto cambiante de los tiempos. De ahí que sólo nos quede la pieza conocida como Cruz de Ordoño II, llamada así por error, pues su estilo no tiene ninguna relación con el que imperaba en la época del citado monarca y sí con la actividad hispánica del taller "otoniano" de León. Por eso se ha puesto en relación con el Crucifijo de Fernando I y doña Sancha e, incluso, con el propio rey, del que se sabe que estuvo varias veces en Compostela y del que se conocen sus contribuciones al tesoro de la catedral. Esta cruz es una de las más notables de la ruta del Románico. Los datos ofrecidos más arriba nos permiten, al menos, hacernos una idea de la relevancia que este tipo de trabajos alcanzó en Santiago en los primeros años del siglo XII. Gelmírez reunió allí a un grupo de orfebres cuyos ecos se extienden al Altar portátil de Celanova, ahora en el Museo de la Catedral de Orense. Este taller de Gelmírez se reunió pensando en la consagración del santuario en 1105, motivo por el que se encargó el frontal y el ciborio. A ellos se añadirían una lámpara regalada por Alfonso I de Aragón y, luego, un retablo de plata del que sólo quedan unos dibujos de Vega y Verdugo. En realidad, la producción de objetos suntuarios de carácter litúrgico se extendió a los siglos bajomedievales y permitió el desarrollo de importantes gremios, que se beneficiaron de la llegada de obras y de la circulación de artistas.

Lo ilustra bien el Busto-relicario de Santiago Alfeo, el más famoso de los relicarios del tesoro compostelano, que dio acogida a la cabeza de Santiago el Menor, en 1322. Es un buen reflejo de la perfección técnica y del exquisito gusto artístico que habían alcanzado los orfebres compostelanos, a cuya cabeza se encontraba el platero de la catedral, Rodrigo Eans. El busto, afortunadamente, no haría sino enriquecerse con el tiempo. Así se explica, por ejemplo, que aparezca adornado con el brazalete de oro y una leyenda en francés del renombrado Suero de Quiñones, caballero leonés que peregrinó a Compostela en 1434, tras su sonada victoria en el lance del Paso Honroso. El traslado de la cabellera, barba y bigote de Santiago Alfeo demuestra que su autor conocía la imagen de Santiago peregrino ofrendada a la catedral por Geoffroy Cacatrix, tesorero de Felipe IV el Hermoso. Se trata de una obra maestra de la orfebrería gótica francesa, de hacia 1320, tanto por su delicado trabajo como por el carácter enérgico y bondadoso que transmite Santiago. Encabeza la serie de imágenes góticas que los peregrinos hicieron llegar al Apóstol y que hoy se conservan en la Capilla de las Reliquias. Por ejemplo, el Santiago Peregrino de Johannes de Roucel, adornado ya con los signos del penitente jacobita, dispuestos sobre elevada peana de cobre dorado salido también de los talleres parisinos. Ambos, afortunadamente, han llegado hasta nosotros, pero otras estatuillas se perdieron definitivamente.

Por ejemplo, la ofrecida por Enguerrand VII de Caucy, que estuvo colocada ante el altar, o la donada por la duquesa Sforza en el siglo XV. Se ha conservado, también, el Retablo de John Goodyear, párroco de Chal, en la isla de Wight, diócesis de Winchester (Inglaterra), quien la ofrendó al término de su peregrinación, en el año jubilar de 1456. Había sido realizado en madera con paneles de alabastro esculpido, policromado en oro y azul y representaba la vida, martirio y traslación del Apóstol. Constituye un ejemplo excelente de la producción artística de los talleres ingleses de Nottingham, Londres y York, que se extendió a buena parte de Europa. A la vez que, como en este caso, respondía a la satisfacción individual de una necesidad artística en el ámbito religioso. El párroco inglés, sin embargo, precavido, condicionaba su donación a que el retablo "no fuese vendido, empeñado ni permutado ni dado a otro lugar o santuario alguno", poniendo como garante de su propósito la conciencia del Arzobispo y la de sus sucesores. Solicitó, además, que fuese colocado en el altar mayor o en el lugar donde los beneficiados de la sede advirtiesen que era un espacio digno. Y reiteraba que tenía que estar emplazado, en cualquier caso, "dentro del cuerpo de dicha iglesia y no fuera de ella". Estuvo colocado en el tesoro viejo y pasó, con las reliquias, a la nueva capilla; de ahí que se le considere incorporado al tesoro.

En otras ocasiones, el interés de los monarcas por dar realce a un determinado recinto -por ejemplo, Fernando I y doña Sancha en San Isidoro de León-, hicieron posible la acumulación de una riqueza extraordinaria. El célebre Crucifijo que lleva su nombre, ahora conservado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, hecho en marfil, en torno a 1063, de 52 centímetros de altura, decorado en exquisito relieve por ambos lados y con la impresionante figura de bulto redondo de Cristo trabajada aparte, encabeza el ajuar sacro que el rey donó al nuevo templo de San Isidoro, templo que, al mismo tiempo, estaba destinado a panteón real. El Arca de las Reliquias y la de las Bienaventuranzas también formaban parte de esa donación y son algunas de las piezas que han llegado hasta nosotros. Por lo demás, hay que señalar que este monasterio, tras la catedral de Santiago, es el más célebre lugar de peregrinación del Camino en España y su titular, san Isidoro, el gran taumaturgo para todo tipo de necesidades. No tuvieron menos importancia en la configuración de los tesoros sagrados las donaciones de los fieles en los santuarios de peregrinación. La peregrinación era, para los hombres y mujeres de los siglos medievales, otra manera de atenuar la amenaza del castigo eterno. Abandonar el grupo familiar, hacer frente a la inseguridad de los caminos y las aldeas hostiles, era una forma de penitencia, la ascesis más aceptada por los caballeros.

Les esperaban las reliquias de los héroes de la fe: encerradas en cofres cubiertos de placas de oro y cabujones, proyectaban las fuerzas invisibles que curaban los cuerpos y hacían bien a las almas. Gracias a las ofrendas de los peregrinos, el poder de los santuarios que contenían las reliquias más solicitadas -San Marcial de Limoges, la Santa Fe de Conques, Santiago de Compostela...- no dejó de crecer. Todo esto acabó favoreciendo el desarrollo de las artes suntuarias y el interés por los artistas capaces de producir estas obras. No puede ser más revelador el ejemplo de la abadía de Santa Fe de Conques. Emplazada en el corazón de Francia, necesitó la llegada de las reliquias de santa Fe en el año 806 para que tuviera lugar su expansión extraordinaria hasta convertirse en uno de los grandes centros de peregrinación de la Edad Media. Allí acudían, sobre todo, borgoñones y teutones atraídos por las gracias que concedía la santa a prisioneros y ciegos. Allí acudían, también, algunos de los peregrinos que iban camino de Compostela. Traspasado el umbral de la iglesia, lo que más llamaba la atención de los penitentes en este templo singular era su magnífico tesoro presidido por la imagen dorada de la santa, laminada en oro y adornada con piedras preciosas e incluso con un tríptico que le sería adosado en el siglo XIII. Altares portátiles, frontales y cálices formaban el luminoso cortejo que flanqueaba la estatua principal a quien los fieles dirigían sus ruegos.

Relicarios como el de Pepin, que presentaba la forma de una pequeña casa, o el denominado A de Carlomagno, hecho en madera de nogal y recubierto de plata dorada, convirtieron el taller de orfebrería de Conques en uno de los más destacados de toda Europa. Claro que muy pocos tesoros alcanzaron la importancia del de Conques. Las pequeñas iglesias de peregrinación apenas contaban con algún objeto donado por algún piadoso feligrés. Así hay que interpretar, en la colegiata de Roncesvalles, el relicario conocido con el nombre de Ajedrez de Carlomagno, que durante muchos años se creyó donación del emperador, aunque se trata de una obra gótica producida en los talleres de Montpellier. Lo mismo puede decirse del llamado Cáliz de doña Urraca, del tesoro de San Isidoro de León, regalado por la reina de Zamora. El tesoro de San Isidoro, aunque no dejó de aumentar, no logró jamás alcanzar las dimensiones del de Santiago, la gran meta de peregrinación. Baste citar, como ejemplo, que el geógrafo al-Idrisi cuantificó, a mediados del siglo XII, en más de trescientas las cruces de oro y plata que poseía la catedral, "adornadas con jacintos, esmeraldas y otras piedras de diversos colores". Los primeros regalos habían sido ofrecidos al naciente santuario por Alfonso II, cuando lo visitó a comienzos del siglo IX, para venerar las reliquias del apóstol Santiago. Más tarde, en el año 874, Alfonso III depositaría allí la bella cruz que, durante centurias, fue considerada una de las joyas más preciadas del tesoro.

Y cuando volvió a fines de siglo, para consagrar la nueva iglesia, se colocaron junto a los altares urnas áureas para guardar las reliquias. Ordoño II, por su parte, con el cambio de centuria, había de incrementarlo sustancialmente con "cajas de oro muy puro con perlas y pedrería, otras de vidrio transmarino dispuesto en arcos, un cáliz, tres coronas, jarros de plata, flabelos, una cátedra episcopal de madera y hueso con remates de plata, velos y ornamentos variados". Con ser significativo el esfuerzo desplegado por Ordoño, es el gran arzobispo Gelmírez a quien se debe el mayor protagonismo en este terreno. Él realizó el primer inventario conocido de las alhajas del tesoro y la relación completa de cuanto él donó: un ambicioso programa de "amueblamiento" de la catedral que alcanzó su punto culminante con el frontal, ciborio y retablo que habían de embellecer la capilla mayor de la sede compostelana. De ello da buena cuenta Aymeric Picaud y, por lo que se refiere al frontal, comienza su descripción indicando que "está bellamente trabajado en oro y plata" y matiza que con "hermosas flores en derredor y muy bellas columnas separando a los apóstoles". Pero del programa de Gelmírez no queda más que una referencia casi exclusivamente literaria y, de la relación aportada por al-Idrisi, una cruz y las fotografías de otra ya desaparecida: la de Alfonso III, robada en 1906. Los metales preciosos de los que estaban hechos estos objetos las hicieron vulnerables al saqueo y al robo.

Fue frecuente también venderlos en momentos de necesidad o fundirlos para adecuarlos al gusto cambiante de los tiempos. De ahí que sólo nos quede la pieza conocida como Cruz de Ordoño II, llamada así por error, pues su estilo no tiene ninguna relación con el que imperaba en la época del citado monarca y sí con la actividad hispánica del taller "otoniano" de León. Por eso se ha puesto en relación con el Crucifijo de Fernando I y doña Sancha e, incluso, con el propio rey, del que se sabe que estuvo varias veces en Compostela y del que se conocen sus contribuciones al tesoro de la catedral. Esta cruz es una de las más notables de la ruta del Románico. Los datos ofrecidos más arriba nos permiten, al menos, hacernos una idea de la relevancia que este tipo de trabajos alcanzó en Santiago en los primeros años del siglo XII. Gelmírez reunió allí a un grupo de orfebres cuyos ecos se extienden al Altar portátil de Celanova, ahora en el Museo de la Catedral de Orense. Este taller de Gelmírez se reunió pensando en la consagración del santuario en 1105, motivo por el que se encargó el frontal y el ciborio. A ellos se añadirían una lámpara regalada por Alfonso I de Aragón y, luego, un retablo de plata del que sólo quedan unos dibujos de Vega y Verdugo. En realidad, la producción de objetos suntuarios de carácter litúrgico se extendió a los siglos bajomedievales y permitió el desarrollo de importantes gremios, que se beneficiaron de la llegada de obras y de la circulación de artistas.

Lo ilustra bien el Busto-relicario de Santiago Alfeo, el más famoso de los relicarios del tesoro compostelano, que dio acogida a la cabeza de Santiago el Menor, en 1322. Es un buen reflejo de la perfección técnica y del exquisito gusto artístico que habían alcanzado los orfebres compostelanos, a cuya cabeza se encontraba el platero de la catedral, Rodrigo Eans. El busto, afortunadamente, no haría sino enriquecerse con el tiempo. Así se explica, por ejemplo, que aparezca adornado con el brazalete de oro y una leyenda en francés del renombrado Suero de Quiñones, caballero leonés que peregrinó a Compostela en 1434, tras su sonada victoria en el lance del Paso Honroso. El traslado de la cabellera, barba y bigote de Santiago Alfeo demuestra que su autor conocía la imagen de Santiago peregrino ofrendada a la catedral por Geoffroy Cacatrix, tesorero de Felipe IV el Hermoso. Se trata de una obra maestra de la orfebrería gótica francesa, de hacia 1320, tanto por su delicado trabajo como por el carácter enérgico y bondadoso que transmite Santiago. Encabeza la serie de imágenes góticas que los peregrinos hicieron llegar al Apóstol y que hoy se conservan en la Capilla de las Reliquias. Por ejemplo, el Santiago Peregrino de Johannes de Roucel, adornado ya con los signos del penitente jacobita, dispuestos sobre elevada peana de cobre dorado salido también de los talleres parisinos. Ambos, afortunadamente, han llegado hasta nosotros, pero otras estatuillas se perdieron definitivamente.

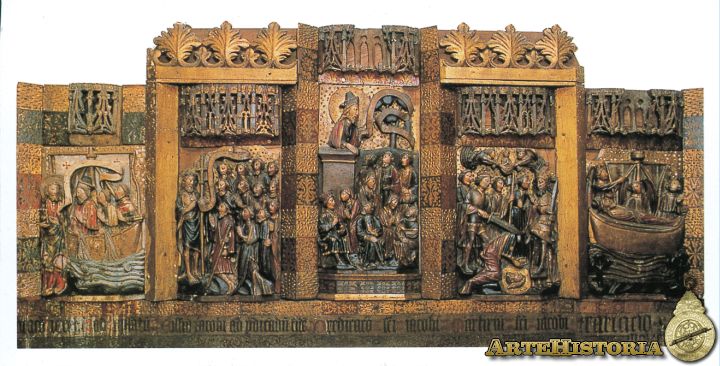

Por ejemplo, la ofrecida por Enguerrand VII de Caucy, que estuvo colocada ante el altar, o la donada por la duquesa Sforza en el siglo XV. Se ha conservado, también, el Retablo de John Goodyear, párroco de Chal, en la isla de Wight, diócesis de Winchester (Inglaterra), quien la ofrendó al término de su peregrinación, en el año jubilar de 1456. Había sido realizado en madera con paneles de alabastro esculpido, policromado en oro y azul y representaba la vida, martirio y traslación del Apóstol. Constituye un ejemplo excelente de la producción artística de los talleres ingleses de Nottingham, Londres y York, que se extendió a buena parte de Europa. A la vez que, como en este caso, respondía a la satisfacción individual de una necesidad artística en el ámbito religioso. El párroco inglés, sin embargo, precavido, condicionaba su donación a que el retablo "no fuese vendido, empeñado ni permutado ni dado a otro lugar o santuario alguno", poniendo como garante de su propósito la conciencia del Arzobispo y la de sus sucesores. Solicitó, además, que fuese colocado en el altar mayor o en el lugar donde los beneficiados de la sede advirtiesen que era un espacio digno. Y reiteraba que tenía que estar emplazado, en cualquier caso, "dentro del cuerpo de dicha iglesia y no fuera de ella". Estuvo colocado en el tesoro viejo y pasó, con las reliquias, a la nueva capilla; de ahí que se le considere incorporado al tesoro.