Reliquias y peregrinaciones

Compartir

Datos principales

Rango

ReligiosidadPlenitud

Desarrollo

Un aspecto fundamental de la religiosidad popular fue sin duda la veneración a las reliquias de los santos, elemento motor a su vez de no pocos movimientos de peregrinación. Verdaderas o falsas, las reliquias fundamentaban en todos los fieles una de las más firmes creencias de la época. Expresión del favor divino que los santos gozaron ya en vida, sus restos corporales y objetos de uso cotidiano tenían para cualquier fiel una "virtus" de carácter taumatúrgico incontestable. Mas de ahí también la importancia de su posesión, que desató una verdadera fiebre por las reliquias en las que los factores políticos y económicos tuvieron gran importancia. Naturalmente las reliquias más apreciadas eran las que se relacionaban con la vida de Cristo, llegando a contarse -aparte del caso bien conocido de la Vera Cruz- más de 40 sudarios y 35 clavos de la pasión. Estas falsificaciones, que siglos más tarde desatarían el celo mordaz de Voltaire, no eran sin embargo privativas del Redentor, sino que se extendían a cualquier personaje celestial. El saqueo de Constantinopla por los cruzados en 1204 produjo en efecto una enorme inflación de supuestos restos sagrados por todo Occidente, alimentada no tanto por el expolio de la ciudad cuanto por la creciente oferta de talleres orientales especializados en la fabricación de tales supercherías. Cualquier método era valido pare lograr las preciadas reliquias, como lo demuestra la expedición pirática de los marinos de Bari en el siglo XI contra Mira pare conseguir el cuerpo de san Nicolás, o los acuerdos diplomáticos, en esa misma centuria, entre Fernando I de Castilla y el rey taifa de Sevilla relativos a los restos de san Isidoro.

San Luis de Francia se trajo de Tierra Santa nada menos que la corona de espinas, para la que hizo construir la Sainte-Chapelle. Otros, menos afortunados, tuvieron que conformarse con algunas plumas del arcángel san Gabriel (sic) o, incluso, como Andrés II de Hungría, con el aguamanil utilizado por Jesús en las bodes de Caná. De nada sirvieron las admoniciones de espíritus más avisados como Guiberto de Nogent, quien a principios del XII en su "De pignoribus sanctorum" denunciaba ya el tráfico de falsas reliquias. O la regulación, por el IV Concilio de Letrán, del procedimiento de autentificación de los restos sagrados. Íntimamente ligadas al culto a los santos y a sus reliquias, las peregrinaciones constituían una de las formas privilegiadas de piedad popular. Durante la Alta Edad Media la motivación de estos viajes había sido básicamente expiatoria. A partir del siglo XI, sin embargo, con la fijación de los itinerarios sagrados en función de las reliquias previamente descubiertas, la penitencia pública tomó también como objetivo los centros habituales de peregrinación, si bien se vio ya claramente relegada a un segundo puesto por el peregrinaje devocional, típico de la Plena Edad Media. Aparte de razones secundarias como el deseo de aventuras o el conocimiento de otras tierras, la gran mayoría de peregrinos viajaban por una decidida motivación religiosa. No se peregrinaba en efecto a cualquier lugar, sino allí donde esperaba conseguirse un don divino.

Tampoco todos los destinos sagrados ofrecían idénticos beneficios. Si a ello se le unen las dificultades materiales del viaje, que la Iglesia equiparaba no en vano a los méritos obtenidos mediante una rigurosa ascesis, resultará obvio concluir que el peregrinaje respondía a un consciente acto de voluntad, minuciosamente preparado hasta en sus más mínimos detalles. Desde tiempos altomedievales la Iglesia se había preocupado por regular ritualmente estos viajes. Los peregrinos, tras confesarse y hacer penitencia, asistían a una misa con liturgia especifica (desde mediados del siglo XI) en la que no era infrecuente la comunión colectiva. Con posterioridad al acto eucarístico el cura les impartía la bendición, entregándoles también el bastón y las alforjas, indumentaria característica del peregrino. Aunque a veces se añadiera un salvoconducto, a menudo tales signos externos eran más que suficientes pare acogerse a la paz, civil como eclesiástica, que les protegía a lo largo de toda la Cristiandad. El viaje se realizaba en grupo y siguiendo un itinerario previamente establecido (por ejemplo, la "Guía del peregrino" de Amalarico Picaud, c. 1140), con lo que el riesgo era similar al asumido por los comerciantes de la época. Durante su ausencia, tanto bienes como familiares estaban protegidos por una legislación también particular, suspendiéndose incluso cautelarmente toda acción judicial hasta el momento del regreso. Respecto a las metas de peregrinación, tres ciudades destacaban sin duda por encima del resto, debido a su enorme prestigio religioso: Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela.

En Tierra Santa, y más concretamente en Jerusalén, "la tierra estaba más próxima al cielo" (Paul). Los lugares recorridos por la Virgen, los apóstoles y Jesucristo durante la pasión habían atraído a multitud de fieles desde tiempos constantinianos. Aunque la conquista islámica dificultó estos viajes jamás llegó a impedirlos, y con la cristianización de los magiares en torno al año 1000 y la apertura de la ruta danubiana, la peregrinación cobró nuevos bríos. Ya incluso antes de las cruzadas se alcanzó un máximo histórico en 1033 cuando, coincidiendo con el milenario de la Pasión, una gran multitud confluyó sobre la ciudad. La permanencia en Jerusalén, más que simplemente la peregrinación a ella, constituía para muchos un seguro práctico de alcanzar la salvación. Después de todo la cruzada, expresión violenta dc este viaje sagrado, perseguía idénticos objetivos, hasta el punto de que sin los peregrinos la presencia de los milites encargados de protegerles y asegurar su regreso no hubiera tenido razón de ser. Peregrinación y cruzada eran las dos caras de un mismo fenómeno religioso. Los fieles que acudían a Roma a visitar los sepulcros de los apóstoles san Pedro y san Pablo, aparte de las numerosas basílicas que albergaban los restos de infinidad de santos y mártires, estaban reafirmando consciente e inconscientemente el papel de la urbe como cabeza de la Cristiandad. Sin duda, la consolidación de la primacía pontificia debió mucho a estos viajes.

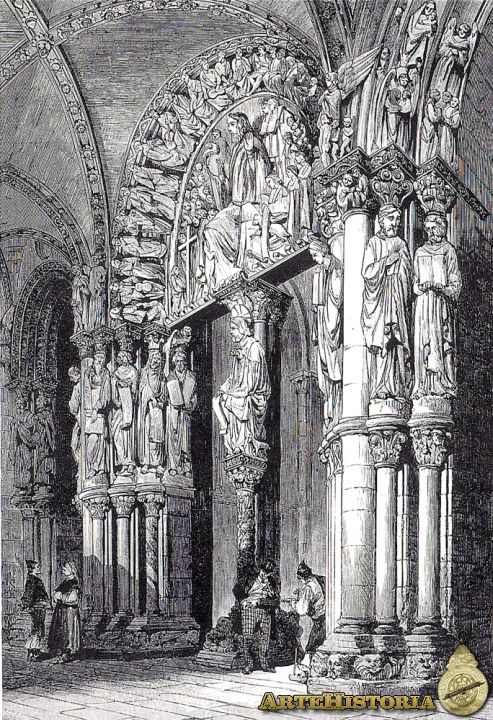

Centro asimismo de la peregrinación expiatoria, por albergar al Papa y a la curia, el apogeo religioso de la ciudad se alcanzó sin duda en 1300, cuando Bonifacio VIII proclamó el año jubilar, concediendo a todos los peregrinos la tan deseada indulgencia plenaria. Santiago de Compostela, cuya importancia como santuario regional alcanzó ya notables cotas apenas descubierto el supuesto sepulcro del apóstol Santiago el Mayor en el siglo IX, alcanzó a partir de fines del XI una enorme fama que le situó, junto a las sedes anteriores, a nivel claramente internacional. Con el desplazamiento de la frontera con al-Andalus al Tajo, y gracias también al decidido apoyo que le prestaron la monarquía castellana y las instituciones eclesiásticas, la ruta jacobea comenzó a ser recorrida por infinidad de viajeros de todo Occidente. Una complicada red de calzadas en Francia, flanqueada por lo demás por multitud de santuarios menores, enlazaba por Roncesvalles con el denominado Camino francés hasta Compostela. Accesos secundarios como el marítimo (puerto de La Coruña) utilizado por ingleses y escandinavos o el portugués por tierra (Tuy-Pontevedra), atestiguan el auge alcanzado por este centro de peregrinación. Sin llegar a la importancia de estos tres centros, otras muchas localidades en Occidente fueron objeto de viajes devocionales, tanto a nivel regional como nacional. En Francia, y aparte de santuarios menores vinculados a la ruta jacobea, como Vezelay, Rocamadur, Conques, Limoges o Moissac, destacó especialmente san Martín de Tours, verdadero santo nacional desde época merovingia. A idéntico patrón respondían los centros de Nidaros en Noruega, sepulcro del rey san Olaf (muerto en 1301) y Canterbury en Inglaterra, cuya catedral albergaba los restos de santo Tomás Becket (muerto en 1170), canonizado apenas tres años después de su muerte por obvios motivos políticos. Carácter puramente regional tuvieron por su parte los santuarios de Monte Gargano en Lombardía, Mont St.-Michel en Francia, ambos bajo la devoción de san Miguel, san Isidoro de León, en pleno camino francés y Colonia, donde se encontraba el supuesto sepulcro de los tres Reyes Magos.

San Luis de Francia se trajo de Tierra Santa nada menos que la corona de espinas, para la que hizo construir la Sainte-Chapelle. Otros, menos afortunados, tuvieron que conformarse con algunas plumas del arcángel san Gabriel (sic) o, incluso, como Andrés II de Hungría, con el aguamanil utilizado por Jesús en las bodes de Caná. De nada sirvieron las admoniciones de espíritus más avisados como Guiberto de Nogent, quien a principios del XII en su "De pignoribus sanctorum" denunciaba ya el tráfico de falsas reliquias. O la regulación, por el IV Concilio de Letrán, del procedimiento de autentificación de los restos sagrados. Íntimamente ligadas al culto a los santos y a sus reliquias, las peregrinaciones constituían una de las formas privilegiadas de piedad popular. Durante la Alta Edad Media la motivación de estos viajes había sido básicamente expiatoria. A partir del siglo XI, sin embargo, con la fijación de los itinerarios sagrados en función de las reliquias previamente descubiertas, la penitencia pública tomó también como objetivo los centros habituales de peregrinación, si bien se vio ya claramente relegada a un segundo puesto por el peregrinaje devocional, típico de la Plena Edad Media. Aparte de razones secundarias como el deseo de aventuras o el conocimiento de otras tierras, la gran mayoría de peregrinos viajaban por una decidida motivación religiosa. No se peregrinaba en efecto a cualquier lugar, sino allí donde esperaba conseguirse un don divino.

Tampoco todos los destinos sagrados ofrecían idénticos beneficios. Si a ello se le unen las dificultades materiales del viaje, que la Iglesia equiparaba no en vano a los méritos obtenidos mediante una rigurosa ascesis, resultará obvio concluir que el peregrinaje respondía a un consciente acto de voluntad, minuciosamente preparado hasta en sus más mínimos detalles. Desde tiempos altomedievales la Iglesia se había preocupado por regular ritualmente estos viajes. Los peregrinos, tras confesarse y hacer penitencia, asistían a una misa con liturgia especifica (desde mediados del siglo XI) en la que no era infrecuente la comunión colectiva. Con posterioridad al acto eucarístico el cura les impartía la bendición, entregándoles también el bastón y las alforjas, indumentaria característica del peregrino. Aunque a veces se añadiera un salvoconducto, a menudo tales signos externos eran más que suficientes pare acogerse a la paz, civil como eclesiástica, que les protegía a lo largo de toda la Cristiandad. El viaje se realizaba en grupo y siguiendo un itinerario previamente establecido (por ejemplo, la "Guía del peregrino" de Amalarico Picaud, c. 1140), con lo que el riesgo era similar al asumido por los comerciantes de la época. Durante su ausencia, tanto bienes como familiares estaban protegidos por una legislación también particular, suspendiéndose incluso cautelarmente toda acción judicial hasta el momento del regreso. Respecto a las metas de peregrinación, tres ciudades destacaban sin duda por encima del resto, debido a su enorme prestigio religioso: Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela.

En Tierra Santa, y más concretamente en Jerusalén, "la tierra estaba más próxima al cielo" (Paul). Los lugares recorridos por la Virgen, los apóstoles y Jesucristo durante la pasión habían atraído a multitud de fieles desde tiempos constantinianos. Aunque la conquista islámica dificultó estos viajes jamás llegó a impedirlos, y con la cristianización de los magiares en torno al año 1000 y la apertura de la ruta danubiana, la peregrinación cobró nuevos bríos. Ya incluso antes de las cruzadas se alcanzó un máximo histórico en 1033 cuando, coincidiendo con el milenario de la Pasión, una gran multitud confluyó sobre la ciudad. La permanencia en Jerusalén, más que simplemente la peregrinación a ella, constituía para muchos un seguro práctico de alcanzar la salvación. Después de todo la cruzada, expresión violenta dc este viaje sagrado, perseguía idénticos objetivos, hasta el punto de que sin los peregrinos la presencia de los milites encargados de protegerles y asegurar su regreso no hubiera tenido razón de ser. Peregrinación y cruzada eran las dos caras de un mismo fenómeno religioso. Los fieles que acudían a Roma a visitar los sepulcros de los apóstoles san Pedro y san Pablo, aparte de las numerosas basílicas que albergaban los restos de infinidad de santos y mártires, estaban reafirmando consciente e inconscientemente el papel de la urbe como cabeza de la Cristiandad. Sin duda, la consolidación de la primacía pontificia debió mucho a estos viajes.

Centro asimismo de la peregrinación expiatoria, por albergar al Papa y a la curia, el apogeo religioso de la ciudad se alcanzó sin duda en 1300, cuando Bonifacio VIII proclamó el año jubilar, concediendo a todos los peregrinos la tan deseada indulgencia plenaria. Santiago de Compostela, cuya importancia como santuario regional alcanzó ya notables cotas apenas descubierto el supuesto sepulcro del apóstol Santiago el Mayor en el siglo IX, alcanzó a partir de fines del XI una enorme fama que le situó, junto a las sedes anteriores, a nivel claramente internacional. Con el desplazamiento de la frontera con al-Andalus al Tajo, y gracias también al decidido apoyo que le prestaron la monarquía castellana y las instituciones eclesiásticas, la ruta jacobea comenzó a ser recorrida por infinidad de viajeros de todo Occidente. Una complicada red de calzadas en Francia, flanqueada por lo demás por multitud de santuarios menores, enlazaba por Roncesvalles con el denominado Camino francés hasta Compostela. Accesos secundarios como el marítimo (puerto de La Coruña) utilizado por ingleses y escandinavos o el portugués por tierra (Tuy-Pontevedra), atestiguan el auge alcanzado por este centro de peregrinación. Sin llegar a la importancia de estos tres centros, otras muchas localidades en Occidente fueron objeto de viajes devocionales, tanto a nivel regional como nacional. En Francia, y aparte de santuarios menores vinculados a la ruta jacobea, como Vezelay, Rocamadur, Conques, Limoges o Moissac, destacó especialmente san Martín de Tours, verdadero santo nacional desde época merovingia. A idéntico patrón respondían los centros de Nidaros en Noruega, sepulcro del rey san Olaf (muerto en 1301) y Canterbury en Inglaterra, cuya catedral albergaba los restos de santo Tomás Becket (muerto en 1170), canonizado apenas tres años después de su muerte por obvios motivos políticos. Carácter puramente regional tuvieron por su parte los santuarios de Monte Gargano en Lombardía, Mont St.-Michel en Francia, ambos bajo la devoción de san Miguel, san Isidoro de León, en pleno camino francés y Colonia, donde se encontraba el supuesto sepulcro de los tres Reyes Magos.