La cueva de La Garma

Compartir

Datos principales

Desarrollo

Junto con las cuevas francesas de Cosquer (Marsella) y Chauvet (valle de L'Ardèche) el complejo de La Garma (Omoño, Cantabria) contiene uno de los mayores descubrimientos de la Prehistoria en las últimas décadas. Contenedor y contenido han permanecido prácticamente sellados durante milenios, permitiendo la conservación en condiciones excepcionales de numerosísimos restos mobiliares de actividad humana y de pinturas y grabados rupestres pertenecientes a varias etapas del Paleolítico Superior. Estas espectaculares evidencias forman parte de un conjunto de cuevas y galerías inicialmente abiertas al exterior y comunicadas entre sí que han llegado hasta nosotros gracias a haber permanecido clausuradas como consecuencia de procesos naturales y humanos De hecho, el descubrimiento de las galerías interiores, en noviembre de 1995, se llevó a cabo durante los trabajos de excavación en dos cavidades (Garma A y B) de dimensiones y apariencia modestas. El acceso desde Garra A hacia el interior, con la posterior cadena de descubrimientos, no tuvo en principio otro propósito que completar la topografía. A lo largo de los últimos tres años, se ha diseñado e iniciado un ambicioso proyecto interdisciplinar de investigación, respaldado por un convenio entre la Universidad de Cantabria y la Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. La Garma es una colina situada en las estribaciones meridionales del macizo de Calobro, muy cerca de la bahía de Santander. Con 186 m de altura, esta suave elevación domina la vega de Omoño que, regada por el Pontones, se extiende al pie de su vertiente meridional, a unos 35 m de altitud.

El conjunto de calizas mesozoicas del que forma parte el monte de La Garma presenta una morfología interna y externa típicamente cárstica. En superficie muestra una formación de lapiaz muy desarrollada, con laderas escarpadas y difícilmente transitables (que es lo que significa el topónimo Garma), cubiertas por un denso bosque de encinar cantábrico, mientras en su interior, centenares de miles de años de disolución de la caliza han dado lugar a la excavación de numerosos conductos hipogeos, que se estructuran básicamente en cuatro pisos o niveles subhorizontales, intercomunicados en algunos puntos mediante simas, desplomes de los techos o a través de galerías colgadas en las paredes de otras inferiores. El único sector activo del gran complejo cárstíco que horada este monte, aún por explorar en su totalidad, es el situado en el nivel de su base, por el que discurre la corriente de agua responsable de la formación del sistema de cavidades, hoy un modesto arroyo que aflora por un manantial conocido por el descriptivo nombre de Fuente en Cueva y confluye algunas decenas de metros más adelante con el río Pontones. A escasos metros sobre esa salida, y con una orientación similar, se abre la cueva de Truchiro, una reducidísima cavidad que cuenta con dos bocas y un recorrido lineal de menos de 10 m, finalizado en un angosto tubo. Una decena de metros por encima y algunos más hacia el este, se encuentra la antigua entrada, obturada por un derrumbe, de la que denominaremos Galería Inferior.

En ella se localizan las manifestaciones más relevantes del conjunto arqueológico de La Garma. Se trata de una caverna de grandes dimensiones, con varios cientos de metros de recorrido a lo largo de una galería aproximadamente lineal, con secciones amplias y techos que, en ocasiones, alcanzan más de veinte metros de altura. En su extremo más profundo, acaba en un enorme pozo de alto techo y unos veinte metros de profundidad que cae sobre el ya mencionado nivel de base. En su tramo intermedio, allí donde la delineación de la planta experimenta su más importante inflexión, el desplome parcial del techo permite la comunicación, a través de una sima de 13 m de altura, entre este piso y el inmediatamente superior. Éste, que hemos denominado Galería Intermedia, es otra amplia cavidad, de estructura aproximadamente lineal, cuya entrada (asimismo clausurada por un desplome y aún sin localizar) se abriría al suroeste a unos 70 m de altitud. Tiene una longitud de unos ochenta metros y secciones de hasta quince de altura. En su extremo meridional, este nivel enlaza con el más alto hasta ahora conocido en el sistema de La Garma, mediante una oquedad abierta en una de sus paredes siete metros por encima del suelo. Es, en realidad, el brusco final de una pequeña cueva que hemos llamado La Garma A, una cavidad de corto y quebrado trazado que se abre al exterior a través de una angosta entrada orientada al sudoeste, a 84 m de altitud. Trece metros por debajo, y algunos menos hacia el oeste, se encuentra La Garma B, otra cueva de reducidas dimensiones que se estructura en una galería única de unos cuarenta metros de longitud, dispuesta en dirección aproximadamente transversal a la anterior.

A las diferentes galerías y accesos, practicables o no, que se han descrito, hay que añadir otras cavidades de menor entidad y posible interés arqueológico. A diferentes alturas, y orientaciones sobre el actual fondo del valle, se abren las cuevas de Peredo, La Corta de Casto I y II y El Mar y la covacha de Valladar. Las particulares características de La Garma han determinado la intensa ocupación humana de este entorno a lo largo de toda la Prehistoria y, de forma más esporádica, en tiempos históricos. Como se verá más adelante, distintos grupos humanos se han servido de esta colina bien para su establecimiento, permanente o temporal, bien para el desarrollo de diferentes actividades relacionadas con la subsistencia o con el ámbito espiritual, aprovechando, principalmente, las oquedades que tan generosamente ofrece. Las cuevas han proporcionado abrigo al hombre desde tiempos inmemoriales, sobre todo en períodos de rigor climático en los que las condiciones eran desfavorables para el asentamiento al aire libre. El medio ambiente templado que hoy existe en estas latitudes no ha sido constante a lo largo de la Historia. Al contrario, ha sufrido fuertes variaciones de ritmo desigual, sujetas a fluctuaciones climáticas de alcance planetario. Los testimonios más impresionantes hallados en el complejo arqueológico de La Garma deben situarse, precisamente, en un contexto de rigurosidad ambiental; se encuentran evidencias de prácticas cotidianas y comportamientos que tuvieron lugar en épocas avanzadas de la última glaciación, que incluyeron las pulsaciones de máximo frío conocidas en el transcurso de ese episodio climático (circa 16.

000 a.C.). El paisaje de La Garma sería entonces diferente. En primer lugar, el descenso del nivel del mar más de 100 m por debajo del actual (a causa de la concentración de ingentes masas de hielo en los casquetes glaciales), supuso un alejamiento de la línea de costa de hasta 12 km. La bahía de Santander no existía y el macizo de La Garma quedaba en una posición considerablemente más interior, algo más alto sobre el valle y enclavado en un paisaje mucho más pelado, con menos árboles -bosquetes de pinos, abedules y otras especies en zonas protegidas y bien orientadas- y amplias zonas de vegetación rala, con herbáceas y brezales. En este paisaje estepario, los distintos accesos al sistema, y espe cialmente la amplia entrada de la Galería Inferior, destacarían llamativamente en la ladera del monte, señoreando desde su posición preeminente el territorio que se extiende a sus pies. Con anterioridad a nuestros ancestros directos, los Homo sapiens sapiens, La Garma fue frecuentada por bandas de cazadores-recolectores del Paleolítico Inferior, de cuyas actividades quedan evidencias en la Garma A y en la Galería Intermedia, incluyendo industria lítica arcaica y abundante fauna. Por lo localizado hasta el presente, estas primeras ocupaciones son probablemente anteriores al Musteriense clásico, y acaso correspondan al último Interglacial, si es que no son algo anteriores. En cualquier caso, de una antigüedad superior a los 70.000 u 80.000 años. Las muestras más espectaculares documentadas hasta el presente en La Garma corresponden al Paleolítico Superior (ca.

36.000-9.500 a.C., en la región cantábrica). Sus testimonios se distribuyen en varias cuevas situadas a distintas alturas sobre la base del valle. En la más alta, La Garma A, las excavaciones en curso han documentado al fondo del vestíbulo una serie de seis niveles que, por las fechas de radiocarbono obtenidas y algunos instrumentos más expresivos (azagayas y un arpón), demuestran la presencia de ocupaciones de prácticamente todas las fases del Magdaleniense (14.500 a 9.500 a.C.) y transición al Aziliense. En la "Galería Intermedia" las evidencias del Paleolítico Superior se reducen hasta el momento a cuatro series de puntuaciones gruesas de color rojo situadas sobre cuatro pilares estalagmíticos. La Galería Inferior debió ser el yacimiento esencial durante el Paleolítico superior de esa zona. Fue el sitio más ocupado, en más ocasiones y durante más tiempo, y en el que se desarrollaron funciones y actividades más variadas y más complejas. Su orientación, amplitud del vestíbulo y menor altura sobre el fondo del valle parecen, en este caso, coherentes con su espectacular registro arqueológico. Cuenta con el conjunto paleolítico más importante, una extensa área de estancia en el largo vestíbulo inicial (I) y otros enclaves en el interior, con estructuras habitacionales y amplios suelos con restos de actividad (III y IV). Las evidencias de aquella época se distribuyen desde su misma entrada hasta el final de la zona accesible del fondo de la cueva, y consisten en utensilios de piedra, hueso y asta, restos de fauna de mamíferos y de moluscos, estructuras artificiales, restos de iluminación, balizamientos y una amplia muestra de manifestaciones artísticas parietales.

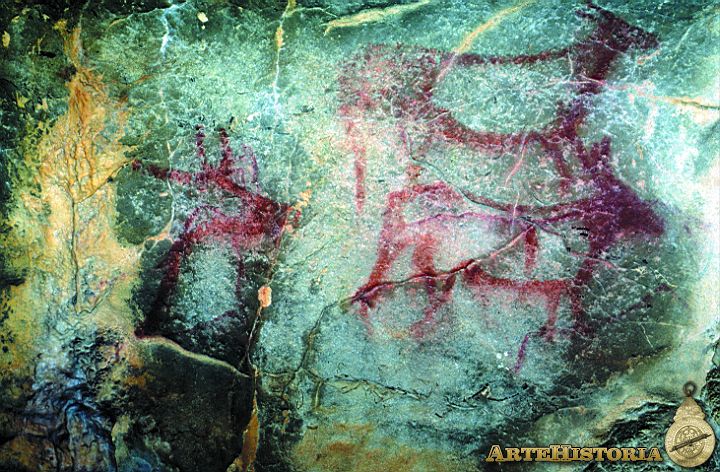

Salvando las distancias y las diferencias en la información disponible, la boca de esta Galería Inferior de La Garma desempeñaría en este monte un papel de interdependencia y jerarquización similar al de la Cueva de El Castillo (Puente Viesgo) en el Pico del mismo nombre. Son precisamente las pinturas y grabados rupestres los que, por el momento, nos permiten un acercamiento inicial a la cronología de las ocupaciones de esta Galería. Las distintas técnicas presentes, el estilo de las figuras y los mismos temas, relativamente convencionales, muestran numerosos puntos de contacto con lo conocido en otros conjuntos rupestres de la región. Ello permite suponer una sucesión de ocupaciones decorativas a lo largo de unos 15.000 años, desde el periodo Gravetiense (ca. 25.000 a 19.000 a.C.) a momentos avanzados del Magdaleniense (ca. 14.500 a 9.500 a.C.), momento en que debió clausurarse la entrada a esta Galería Inferior. La fauna representada, con abundantes especies extinguidas, o algunos de los huesos y astas locali zados en superficie (al menos de bisonte o uro, caballo, ciervo y reno), hacen referencias a ese último periodo de la era de las glaciaciones en que se desarrolla el Paleolítico Superior. Un periodo especialmente frío, durante el cual la comarca era transitada por las especies salvajes representadas en las paredes de la Galería. Hasta el momento, el total de figuras de animales supera las 60, con un número muy equilibrado de bisontes, caballos y cabras, sobre el que destacan ciervos y ciervas.

Además está presente el uro, un carnívoro, un probable megaceros -cérvido gigante ya extinguido, no muy frecuente en los conjuntos parietales cantábricos-, varios cuadrúpedos no identificables y una máscara sumaria completando un relieve natural, muy similar a manifestaciones bien conocidas de Altamira y El Castillo. Como ya se ha adelantado, cabe diferenciar al menos dos o tres etapas de decoración. La más antigua es un amplio conjunto de pinturas en color rojo o marrón-amarillento, acaso de cronología Gravetiense. Entre ellas hemos contabilizado hasta ahora 43 manos en negativo, realizadas con pigmento soplado rojo o amarillo, y que ya en este momento constituyen el tercer conjunto del mundo en número de este tipo de representaciones. Hay, además, un buen número de series de trazos pareados en rojo, puntos -aislados o en grupo-, trazos verticales -bastones o palotes- en diversas composiciones, etcétera. Estas pinturas se sitúan preferentemente en las áreas más interiores de la cavidad, esencialmente las zonas VI a IX, aunque hay algunas en las zonas I, II y IV. Son probablemente posteriores algunos paneles que incorporan figuras animales de estilo figurativo-geométrico (Estilo III en la sistemática de A. Leroi-Gourhan) o signos, todos ellos pintados en rojo (uro, cabras, megacero y bisontes de zona IV, cierva y cuadrúpedos de zona II, cuadrangulares simples del vestíbulo). El estilo y técnica de los animales, o la misma tipología de los signos, son similares a los de conjuntos atribuidos al periodo Solutrense en la región (entre hace 19.

000 y 14.500 a.C.). Estas manifestaciones se distribuyen por las zonas medias y anteriores de la Galería, a diferencia de las atribuidas a períodos anteriores. La última época representada en la Galería Inferior es la Magdaleniense (14.500-9.500), y a ella corresponde la mayor parte de las evidencias, habitacionales, industriales y artísticas. En el amplio vestíbulo de la cueva se documenta un extenso yacimiento de ocupación: un área de aproximadamente 535 m2, a lo largo de unos 68 m desde la entrada obturada. Creemos que las ocupaciones prehistóricas que aparecen en superficie corresponden a las fases centrales del desarrollo magdaleniense (entre el 12.500 y el 10.000 a.C.). A ello apuntan el utillaje (que incluye cuatro bastones perforados, espátulas, punzones, azagayas y abundantes industrias líticas), moluscos marinos como el bígaro Littorina littorea y la lapa Patella vulgata, de tamaño grande, que es habitual en fases frías de la última glaciación. Entre los testimonios superficiales de este área destaca un recinto acaso interpretable como los restos de una cabaña: una estructura de planta oval delimitada por bloques y situada junto ala pared izquierda de la cueva. De igual forma, se han localizado otras estructuras de habitación en el interior de la cueva, en las zonas III y IV. Se trata de recintos con muretes de piedra seca adosadas alas paredes de la galería. En ellas y en los alrededores son extremadamente abundantes los restos industriales-documentándose algunas obras de arte mobiliar y un buen número de azagayas de asta- y tecnológicos -varios fragmentos de astas de reno con recortes-, de comida, etcétera.

En la zona IV, se han podido diferenciar cuatro espacios habilitados a lo largo del lateral izquierdo de la galería principal. Al menos tres de ellos están delimitados por muretes de piedra, que debieron servir para sujetar un cierre a base de postes y mamparas de piel, ramas u otros materiales, con pequeños espacios libres para la entrada. Es asombrosa la cantidad de instrumental y restos de comida dispersos por el suelo -con una inusual concentración de mandíbulas de caballo- o, en ocasiones, encajados en las hendiduras de pilares estalagmíticos -que en algún caso están pintados de rojo- o entre las piedras de los muretes. Se aprecian aquí utensilios como buriles, lascas, agujas, colgantes realizados sobre Littorina y sobre canino de carnívoro, así como una espléndida espátula sobre costilla, decorada con una figura de cabra. Lo más asombroso, sin embargo, ha sido la localización de un buen número de animales grabados o pintados en el techo inclinado de esta zona. Es decir, situados sobre las estructuras habitacionales, lo que podría indicar que muchas de las representaciones se realizaron desde el interior de estos espacios. La misma complejidad y diversidad del instrumental dejado en esas estructuras habla de la variedad de funciones llevadas a cabo allí, que no se restringieron al arte rupestre. Ésta fue una actividad más, pero acaso no el eje o razón última de esas penetraciones al interior de la cueva. Las figuras de estilo magdaleniense (o IV de la serie de Leroi-Gourhan) se distribuyen esencialmente por paneles anteriores de la cavidad (en zonas I, III y IV), en los que a veces se superponen a otras estilísticamente más antiguas, aunque éstas últimas tienden a concentrarse en tramos profundos.

Además, parecen en íntima conexión con los espacios habilitados y con áreas con muchos restos de actividad sobre el suelo. Por el contrario, estos restos faltan en casi todas las zonas con paneles de Estilos II o III. Es obra de los artistas magdalenienses gran número de grabados y de pinturas en negro como técnicas principales, con trazos de contorno o también con rellenos en el interior del cuerpo. Entre los primeros han sido localizadas varias las cabezas de cierva con trazos estriados en barbilla y pecho. Estas figuras conforman un motivo bien datado en el Magdaleniense Inferior y, acaso, en fases inmediatamente posteriores. Entre las pinturas son frecuentes los caballos y bisontes, así como algunas cabras, o máscaras. A partir del 10.000 a.C., con el inicio del período Holoceno, se produce a escala planetaria una rápida suavización de las condiciones ambientales. En La Garma se notan rápidamente esos cambios: el incremento en la humedad ambiental da lugar a la formación de costras estalagmíticas en los vestíbulos de La Garma A y La Garma 8, y la superficie del monte se cubre de una densa vegetación arbórea, dominada por especies típicas de clima templado, hasta adquirir un aspecto similar al actual. Sin embargo, la modificación ambiental más radical, y la que se reflejó de forma más clara en los yacimientos de La Garma fue el movimiento de la línea de costa. Al fundirse las enormes masas de hielo que cubrían gran parte de los continentes por el incremento de las temperaturas se produjo una nueva subida de más de 60 m en el nivel de los océanos, que acercó la línea de costa unos 6 km a La Garma, hasta los 5 km de distancia actuales, y dio lugar a la formación de la cercana bahía de Santander, cuyos ricos recursos podrían ser fácilmente aprovechados desde esa zona.

Los indicios de esta época, conocida como Mesolítico, se concentran en La Garma A, donde se constata la presencia humana entre 6.500 y 5.700 a.C., durante el llamado óptimo Climático -un período en el que las temperaturas medias eran ligeramente más elevadas que las actuales-, y en la cercana cueva del Mar. Consisten en un tipo de depósito muy característico de esta época: los concheros, grandes acumulaciones de cáscaras de moluscos marinos (fundamentalmente lapas, caracoles de mar, almejas, mejillones y algunas ostras), mezcladas con huesos y carbones, que llegan a obturar la entrada de las mismas, como casi sucedió en La Garma A, cuyo pasillo de acceso quedó prácticamente colmatado. A lo largo del V milenio a.C., llegan a la región cantábrica dos novedades fundamenta les: la agricultura y la ganadería, que se integran paulatinamente en el sistema económico de las sociedades indígenas, las cuales todavía dependerán en gran medida de los recursos silvestres, que siguen desempeñando un papel fundamental hasta el III milenio. En La Garma A aún no se han podido estudiar en detalle estos cambios, de los que parece haber algunos indicios en el vestíbulo donde, por encima del conchero mesolítico, quedan restos de ocupaciones todavía ricas en moluscos marinos que incorporan una novedad: la cerámica, que en la Península Ibérica suele ser aproximadamente coetánea de la economía productiva. Poco después del 3.000 a.C., se produce un cambio radical en el uso de La Garma: de lugar de habitación a necrópolis.

La estructura funeraria más antigua, datada a comienzos del III milenio a.C., durante el Calcolítico, es una fosa de poca profundidad abierta en la segunda sala de La Garma A, en cuyo interior se depositaron, desarticulados, los huesos de diversos individuos. Particular interés tiene el rico ajuar funerario que los acompañaba: algunas cerámicas, diversas puntas de flecha talladas con retoque plano invasor, y un extraordinario puñal de sílex. La pieza más notable es, sin duda esta última, un arma de 11 cm de longitud, con dos muescas laterales para encajar un mango de madera, finamente tallada en toda su superficie. Parece probable que este puñal fuera importado, pues el tipo de sílex empleado no es local, y no se conocen objetos similares en la región, ni tan siquiera en el Norte peninsular. Hay que llegar a los poblados y necrópolis calcolíticos de la Extremadura portuguesa y de Almería para encontrar piezas comparables. Sin duda tan excepcional hallazgo, notable por su hechura, la calidad de la materia prima y del trabajo empleado en su elaboración, y totalmente distinto a las manufacturas locales, no pudo ser un objeto corriente. Más que una mera arma destinada a un fin utilitario debió de ser un objeto de lujo, expresión material de la riqueza y del relieve social de su poseedor, en un momento en el que está comenzando a desarrollarse en toda Europa la desigualdad social. Durante la Edad del Bronce, el uso de las cuevas de la ladera de La Garma como lugares sepulcrales se hace muy frecuente.

Tanto en La Garma A como en La Garma B, El Truchiro y la cueva de Peredo se encuentran depósitos sepulcrales datados a fines del III milenio a.C. y a lo largo de la primera mitad del II. Se trata de enterramientos múltiples, desarticulados, en los que los cadáveres están acompañados de cerámicas lisas y de algunos objetos de sílex y, más raramente, de metal, como una interesante punta de cobre de La Garma B. Por lo general, los restos aparecen muy cerca de la superficie, lo que sugiere que, al igual que en muchos otros yacimientos de Cantabria y el País Vasco, los cadáveres se depositaban directamente en el suelo. En un momento indeterminado después del 1.500 a.C., se abandonan esas cavidades, la mayor parte de ellas de forma definitiva. Sin embargo, siglos más tarde, los grupos humanos vuelven a la zona, pero no a depositar sus muertos, sino a asentarse en ella de forma permanente. En la cima de la colina, a unos 180 m de altitud, en el lugar conocido como Alto de la Garma, se establece un poblado de la Edad del Hierro, un castro de unos 18.000 m2, con una línea de fortificación en torno a la cima del monte. Esta defensa tendría, según se ha observado hasta ahora, una base de piedra, sobre la que tal vez se alzara una empalizada de madera. Algunos indicios -como la existencia de una reconstrucción de las fortificaciones- hacen pensar en un empleo muy prolongado de este poblado, cuya cronología no se conoce todavía con precisión, pero que probablemente abarque varios siglos del tramo central del I milenio.

Lo que parece indudable es que el castro del Alto de la Garma fue abandonado antes de la conquista del territorio cántabro por los romanos. De hecho, ni en el castro, ni en ningún lugar de La Garma y sus alrededores se han encontrado, por ahora, restos arqueológicos atribuibles a la época romana. Sin embargo, los cántabros prerromanos no fueron los últimos grupos del pasado en dejar su impronta en este monte. Hacia los siglos VIII o IX d.C., se documenta la presencia de personas en diversos lugares de la zona, como demuestra la aparición de vasija de cerámica de esa época en el vestíbulo de La Garma A o en la cercana covacha de Valladar. Sin embargo, algunos hombres se aventuraron mucho más adentro. En la Galería Intermedia y en la Inferior se han encontrado numerosos carbones procedentes de teas y hogueras que han podido ser datados por carbono 14 en este momento, señalando el rastro de aquellos remotos exploradores. Pero lo más notable es la presencia en la Galería Inferior de los esqueletos de cuatro varones jóvenes. En algún caso (dos que se han hallado junto a la propia sima de acceso a la Galería) cabe plantearse si podrían ser personas muertas en un accidente. Sin embargo, en los dos esqueletos más completos, depositados en una amplia sala con una indudable intención escenográfica, y rodeados de fragmentos de estalagmitas rotas, el carácter funerario parece fuera de toda duda. Las dataciones obtenidas hasta ahora sitúan estos restos en la época en que la comarca donde se localiza La Garma, Trasmiera, estaba integrada políticamente en el Reino de Asturias. Sin embargo, algunos de los objetos que acompañan a los cadáveres apuntan a una tradición cultural más antigua, de raigambre visigótica. Las actividades funerarias que parecen documentarse en La Garma difícilmente pueden relacionarse con la ortodoxia cristiana, en un momento en que en la región eran ya bastante frecuentes los cementerios junto a las iglesias. Resulta muy sugerente pensar en la posibilidad de que los indicios arqueológicos medievales de La Garma reflejen la pervivencia de ritos paganos en una región que, como la mayor parte del Norte peninsular, estaba cristianizada de forma aún muy superficial en aquellos siglos oscuros de los comienzos de la Reconquista.

El conjunto de calizas mesozoicas del que forma parte el monte de La Garma presenta una morfología interna y externa típicamente cárstica. En superficie muestra una formación de lapiaz muy desarrollada, con laderas escarpadas y difícilmente transitables (que es lo que significa el topónimo Garma), cubiertas por un denso bosque de encinar cantábrico, mientras en su interior, centenares de miles de años de disolución de la caliza han dado lugar a la excavación de numerosos conductos hipogeos, que se estructuran básicamente en cuatro pisos o niveles subhorizontales, intercomunicados en algunos puntos mediante simas, desplomes de los techos o a través de galerías colgadas en las paredes de otras inferiores. El único sector activo del gran complejo cárstíco que horada este monte, aún por explorar en su totalidad, es el situado en el nivel de su base, por el que discurre la corriente de agua responsable de la formación del sistema de cavidades, hoy un modesto arroyo que aflora por un manantial conocido por el descriptivo nombre de Fuente en Cueva y confluye algunas decenas de metros más adelante con el río Pontones. A escasos metros sobre esa salida, y con una orientación similar, se abre la cueva de Truchiro, una reducidísima cavidad que cuenta con dos bocas y un recorrido lineal de menos de 10 m, finalizado en un angosto tubo. Una decena de metros por encima y algunos más hacia el este, se encuentra la antigua entrada, obturada por un derrumbe, de la que denominaremos Galería Inferior.

En ella se localizan las manifestaciones más relevantes del conjunto arqueológico de La Garma. Se trata de una caverna de grandes dimensiones, con varios cientos de metros de recorrido a lo largo de una galería aproximadamente lineal, con secciones amplias y techos que, en ocasiones, alcanzan más de veinte metros de altura. En su extremo más profundo, acaba en un enorme pozo de alto techo y unos veinte metros de profundidad que cae sobre el ya mencionado nivel de base. En su tramo intermedio, allí donde la delineación de la planta experimenta su más importante inflexión, el desplome parcial del techo permite la comunicación, a través de una sima de 13 m de altura, entre este piso y el inmediatamente superior. Éste, que hemos denominado Galería Intermedia, es otra amplia cavidad, de estructura aproximadamente lineal, cuya entrada (asimismo clausurada por un desplome y aún sin localizar) se abriría al suroeste a unos 70 m de altitud. Tiene una longitud de unos ochenta metros y secciones de hasta quince de altura. En su extremo meridional, este nivel enlaza con el más alto hasta ahora conocido en el sistema de La Garma, mediante una oquedad abierta en una de sus paredes siete metros por encima del suelo. Es, en realidad, el brusco final de una pequeña cueva que hemos llamado La Garma A, una cavidad de corto y quebrado trazado que se abre al exterior a través de una angosta entrada orientada al sudoeste, a 84 m de altitud. Trece metros por debajo, y algunos menos hacia el oeste, se encuentra La Garma B, otra cueva de reducidas dimensiones que se estructura en una galería única de unos cuarenta metros de longitud, dispuesta en dirección aproximadamente transversal a la anterior.

A las diferentes galerías y accesos, practicables o no, que se han descrito, hay que añadir otras cavidades de menor entidad y posible interés arqueológico. A diferentes alturas, y orientaciones sobre el actual fondo del valle, se abren las cuevas de Peredo, La Corta de Casto I y II y El Mar y la covacha de Valladar. Las particulares características de La Garma han determinado la intensa ocupación humana de este entorno a lo largo de toda la Prehistoria y, de forma más esporádica, en tiempos históricos. Como se verá más adelante, distintos grupos humanos se han servido de esta colina bien para su establecimiento, permanente o temporal, bien para el desarrollo de diferentes actividades relacionadas con la subsistencia o con el ámbito espiritual, aprovechando, principalmente, las oquedades que tan generosamente ofrece. Las cuevas han proporcionado abrigo al hombre desde tiempos inmemoriales, sobre todo en períodos de rigor climático en los que las condiciones eran desfavorables para el asentamiento al aire libre. El medio ambiente templado que hoy existe en estas latitudes no ha sido constante a lo largo de la Historia. Al contrario, ha sufrido fuertes variaciones de ritmo desigual, sujetas a fluctuaciones climáticas de alcance planetario. Los testimonios más impresionantes hallados en el complejo arqueológico de La Garma deben situarse, precisamente, en un contexto de rigurosidad ambiental; se encuentran evidencias de prácticas cotidianas y comportamientos que tuvieron lugar en épocas avanzadas de la última glaciación, que incluyeron las pulsaciones de máximo frío conocidas en el transcurso de ese episodio climático (circa 16.

000 a.C.). El paisaje de La Garma sería entonces diferente. En primer lugar, el descenso del nivel del mar más de 100 m por debajo del actual (a causa de la concentración de ingentes masas de hielo en los casquetes glaciales), supuso un alejamiento de la línea de costa de hasta 12 km. La bahía de Santander no existía y el macizo de La Garma quedaba en una posición considerablemente más interior, algo más alto sobre el valle y enclavado en un paisaje mucho más pelado, con menos árboles -bosquetes de pinos, abedules y otras especies en zonas protegidas y bien orientadas- y amplias zonas de vegetación rala, con herbáceas y brezales. En este paisaje estepario, los distintos accesos al sistema, y espe cialmente la amplia entrada de la Galería Inferior, destacarían llamativamente en la ladera del monte, señoreando desde su posición preeminente el territorio que se extiende a sus pies. Con anterioridad a nuestros ancestros directos, los Homo sapiens sapiens, La Garma fue frecuentada por bandas de cazadores-recolectores del Paleolítico Inferior, de cuyas actividades quedan evidencias en la Garma A y en la Galería Intermedia, incluyendo industria lítica arcaica y abundante fauna. Por lo localizado hasta el presente, estas primeras ocupaciones son probablemente anteriores al Musteriense clásico, y acaso correspondan al último Interglacial, si es que no son algo anteriores. En cualquier caso, de una antigüedad superior a los 70.000 u 80.000 años. Las muestras más espectaculares documentadas hasta el presente en La Garma corresponden al Paleolítico Superior (ca.

36.000-9.500 a.C., en la región cantábrica). Sus testimonios se distribuyen en varias cuevas situadas a distintas alturas sobre la base del valle. En la más alta, La Garma A, las excavaciones en curso han documentado al fondo del vestíbulo una serie de seis niveles que, por las fechas de radiocarbono obtenidas y algunos instrumentos más expresivos (azagayas y un arpón), demuestran la presencia de ocupaciones de prácticamente todas las fases del Magdaleniense (14.500 a 9.500 a.C.) y transición al Aziliense. En la "Galería Intermedia" las evidencias del Paleolítico Superior se reducen hasta el momento a cuatro series de puntuaciones gruesas de color rojo situadas sobre cuatro pilares estalagmíticos. La Galería Inferior debió ser el yacimiento esencial durante el Paleolítico superior de esa zona. Fue el sitio más ocupado, en más ocasiones y durante más tiempo, y en el que se desarrollaron funciones y actividades más variadas y más complejas. Su orientación, amplitud del vestíbulo y menor altura sobre el fondo del valle parecen, en este caso, coherentes con su espectacular registro arqueológico. Cuenta con el conjunto paleolítico más importante, una extensa área de estancia en el largo vestíbulo inicial (I) y otros enclaves en el interior, con estructuras habitacionales y amplios suelos con restos de actividad (III y IV). Las evidencias de aquella época se distribuyen desde su misma entrada hasta el final de la zona accesible del fondo de la cueva, y consisten en utensilios de piedra, hueso y asta, restos de fauna de mamíferos y de moluscos, estructuras artificiales, restos de iluminación, balizamientos y una amplia muestra de manifestaciones artísticas parietales.

Salvando las distancias y las diferencias en la información disponible, la boca de esta Galería Inferior de La Garma desempeñaría en este monte un papel de interdependencia y jerarquización similar al de la Cueva de El Castillo (Puente Viesgo) en el Pico del mismo nombre. Son precisamente las pinturas y grabados rupestres los que, por el momento, nos permiten un acercamiento inicial a la cronología de las ocupaciones de esta Galería. Las distintas técnicas presentes, el estilo de las figuras y los mismos temas, relativamente convencionales, muestran numerosos puntos de contacto con lo conocido en otros conjuntos rupestres de la región. Ello permite suponer una sucesión de ocupaciones decorativas a lo largo de unos 15.000 años, desde el periodo Gravetiense (ca. 25.000 a 19.000 a.C.) a momentos avanzados del Magdaleniense (ca. 14.500 a 9.500 a.C.), momento en que debió clausurarse la entrada a esta Galería Inferior. La fauna representada, con abundantes especies extinguidas, o algunos de los huesos y astas locali zados en superficie (al menos de bisonte o uro, caballo, ciervo y reno), hacen referencias a ese último periodo de la era de las glaciaciones en que se desarrolla el Paleolítico Superior. Un periodo especialmente frío, durante el cual la comarca era transitada por las especies salvajes representadas en las paredes de la Galería. Hasta el momento, el total de figuras de animales supera las 60, con un número muy equilibrado de bisontes, caballos y cabras, sobre el que destacan ciervos y ciervas.

Además está presente el uro, un carnívoro, un probable megaceros -cérvido gigante ya extinguido, no muy frecuente en los conjuntos parietales cantábricos-, varios cuadrúpedos no identificables y una máscara sumaria completando un relieve natural, muy similar a manifestaciones bien conocidas de Altamira y El Castillo. Como ya se ha adelantado, cabe diferenciar al menos dos o tres etapas de decoración. La más antigua es un amplio conjunto de pinturas en color rojo o marrón-amarillento, acaso de cronología Gravetiense. Entre ellas hemos contabilizado hasta ahora 43 manos en negativo, realizadas con pigmento soplado rojo o amarillo, y que ya en este momento constituyen el tercer conjunto del mundo en número de este tipo de representaciones. Hay, además, un buen número de series de trazos pareados en rojo, puntos -aislados o en grupo-, trazos verticales -bastones o palotes- en diversas composiciones, etcétera. Estas pinturas se sitúan preferentemente en las áreas más interiores de la cavidad, esencialmente las zonas VI a IX, aunque hay algunas en las zonas I, II y IV. Son probablemente posteriores algunos paneles que incorporan figuras animales de estilo figurativo-geométrico (Estilo III en la sistemática de A. Leroi-Gourhan) o signos, todos ellos pintados en rojo (uro, cabras, megacero y bisontes de zona IV, cierva y cuadrúpedos de zona II, cuadrangulares simples del vestíbulo). El estilo y técnica de los animales, o la misma tipología de los signos, son similares a los de conjuntos atribuidos al periodo Solutrense en la región (entre hace 19.

000 y 14.500 a.C.). Estas manifestaciones se distribuyen por las zonas medias y anteriores de la Galería, a diferencia de las atribuidas a períodos anteriores. La última época representada en la Galería Inferior es la Magdaleniense (14.500-9.500), y a ella corresponde la mayor parte de las evidencias, habitacionales, industriales y artísticas. En el amplio vestíbulo de la cueva se documenta un extenso yacimiento de ocupación: un área de aproximadamente 535 m2, a lo largo de unos 68 m desde la entrada obturada. Creemos que las ocupaciones prehistóricas que aparecen en superficie corresponden a las fases centrales del desarrollo magdaleniense (entre el 12.500 y el 10.000 a.C.). A ello apuntan el utillaje (que incluye cuatro bastones perforados, espátulas, punzones, azagayas y abundantes industrias líticas), moluscos marinos como el bígaro Littorina littorea y la lapa Patella vulgata, de tamaño grande, que es habitual en fases frías de la última glaciación. Entre los testimonios superficiales de este área destaca un recinto acaso interpretable como los restos de una cabaña: una estructura de planta oval delimitada por bloques y situada junto ala pared izquierda de la cueva. De igual forma, se han localizado otras estructuras de habitación en el interior de la cueva, en las zonas III y IV. Se trata de recintos con muretes de piedra seca adosadas alas paredes de la galería. En ellas y en los alrededores son extremadamente abundantes los restos industriales-documentándose algunas obras de arte mobiliar y un buen número de azagayas de asta- y tecnológicos -varios fragmentos de astas de reno con recortes-, de comida, etcétera.

En la zona IV, se han podido diferenciar cuatro espacios habilitados a lo largo del lateral izquierdo de la galería principal. Al menos tres de ellos están delimitados por muretes de piedra, que debieron servir para sujetar un cierre a base de postes y mamparas de piel, ramas u otros materiales, con pequeños espacios libres para la entrada. Es asombrosa la cantidad de instrumental y restos de comida dispersos por el suelo -con una inusual concentración de mandíbulas de caballo- o, en ocasiones, encajados en las hendiduras de pilares estalagmíticos -que en algún caso están pintados de rojo- o entre las piedras de los muretes. Se aprecian aquí utensilios como buriles, lascas, agujas, colgantes realizados sobre Littorina y sobre canino de carnívoro, así como una espléndida espátula sobre costilla, decorada con una figura de cabra. Lo más asombroso, sin embargo, ha sido la localización de un buen número de animales grabados o pintados en el techo inclinado de esta zona. Es decir, situados sobre las estructuras habitacionales, lo que podría indicar que muchas de las representaciones se realizaron desde el interior de estos espacios. La misma complejidad y diversidad del instrumental dejado en esas estructuras habla de la variedad de funciones llevadas a cabo allí, que no se restringieron al arte rupestre. Ésta fue una actividad más, pero acaso no el eje o razón última de esas penetraciones al interior de la cueva. Las figuras de estilo magdaleniense (o IV de la serie de Leroi-Gourhan) se distribuyen esencialmente por paneles anteriores de la cavidad (en zonas I, III y IV), en los que a veces se superponen a otras estilísticamente más antiguas, aunque éstas últimas tienden a concentrarse en tramos profundos.

Además, parecen en íntima conexión con los espacios habilitados y con áreas con muchos restos de actividad sobre el suelo. Por el contrario, estos restos faltan en casi todas las zonas con paneles de Estilos II o III. Es obra de los artistas magdalenienses gran número de grabados y de pinturas en negro como técnicas principales, con trazos de contorno o también con rellenos en el interior del cuerpo. Entre los primeros han sido localizadas varias las cabezas de cierva con trazos estriados en barbilla y pecho. Estas figuras conforman un motivo bien datado en el Magdaleniense Inferior y, acaso, en fases inmediatamente posteriores. Entre las pinturas son frecuentes los caballos y bisontes, así como algunas cabras, o máscaras. A partir del 10.000 a.C., con el inicio del período Holoceno, se produce a escala planetaria una rápida suavización de las condiciones ambientales. En La Garma se notan rápidamente esos cambios: el incremento en la humedad ambiental da lugar a la formación de costras estalagmíticas en los vestíbulos de La Garma A y La Garma 8, y la superficie del monte se cubre de una densa vegetación arbórea, dominada por especies típicas de clima templado, hasta adquirir un aspecto similar al actual. Sin embargo, la modificación ambiental más radical, y la que se reflejó de forma más clara en los yacimientos de La Garma fue el movimiento de la línea de costa. Al fundirse las enormes masas de hielo que cubrían gran parte de los continentes por el incremento de las temperaturas se produjo una nueva subida de más de 60 m en el nivel de los océanos, que acercó la línea de costa unos 6 km a La Garma, hasta los 5 km de distancia actuales, y dio lugar a la formación de la cercana bahía de Santander, cuyos ricos recursos podrían ser fácilmente aprovechados desde esa zona.

Los indicios de esta época, conocida como Mesolítico, se concentran en La Garma A, donde se constata la presencia humana entre 6.500 y 5.700 a.C., durante el llamado óptimo Climático -un período en el que las temperaturas medias eran ligeramente más elevadas que las actuales-, y en la cercana cueva del Mar. Consisten en un tipo de depósito muy característico de esta época: los concheros, grandes acumulaciones de cáscaras de moluscos marinos (fundamentalmente lapas, caracoles de mar, almejas, mejillones y algunas ostras), mezcladas con huesos y carbones, que llegan a obturar la entrada de las mismas, como casi sucedió en La Garma A, cuyo pasillo de acceso quedó prácticamente colmatado. A lo largo del V milenio a.C., llegan a la región cantábrica dos novedades fundamenta les: la agricultura y la ganadería, que se integran paulatinamente en el sistema económico de las sociedades indígenas, las cuales todavía dependerán en gran medida de los recursos silvestres, que siguen desempeñando un papel fundamental hasta el III milenio. En La Garma A aún no se han podido estudiar en detalle estos cambios, de los que parece haber algunos indicios en el vestíbulo donde, por encima del conchero mesolítico, quedan restos de ocupaciones todavía ricas en moluscos marinos que incorporan una novedad: la cerámica, que en la Península Ibérica suele ser aproximadamente coetánea de la economía productiva. Poco después del 3.000 a.C., se produce un cambio radical en el uso de La Garma: de lugar de habitación a necrópolis.

La estructura funeraria más antigua, datada a comienzos del III milenio a.C., durante el Calcolítico, es una fosa de poca profundidad abierta en la segunda sala de La Garma A, en cuyo interior se depositaron, desarticulados, los huesos de diversos individuos. Particular interés tiene el rico ajuar funerario que los acompañaba: algunas cerámicas, diversas puntas de flecha talladas con retoque plano invasor, y un extraordinario puñal de sílex. La pieza más notable es, sin duda esta última, un arma de 11 cm de longitud, con dos muescas laterales para encajar un mango de madera, finamente tallada en toda su superficie. Parece probable que este puñal fuera importado, pues el tipo de sílex empleado no es local, y no se conocen objetos similares en la región, ni tan siquiera en el Norte peninsular. Hay que llegar a los poblados y necrópolis calcolíticos de la Extremadura portuguesa y de Almería para encontrar piezas comparables. Sin duda tan excepcional hallazgo, notable por su hechura, la calidad de la materia prima y del trabajo empleado en su elaboración, y totalmente distinto a las manufacturas locales, no pudo ser un objeto corriente. Más que una mera arma destinada a un fin utilitario debió de ser un objeto de lujo, expresión material de la riqueza y del relieve social de su poseedor, en un momento en el que está comenzando a desarrollarse en toda Europa la desigualdad social. Durante la Edad del Bronce, el uso de las cuevas de la ladera de La Garma como lugares sepulcrales se hace muy frecuente.

Tanto en La Garma A como en La Garma B, El Truchiro y la cueva de Peredo se encuentran depósitos sepulcrales datados a fines del III milenio a.C. y a lo largo de la primera mitad del II. Se trata de enterramientos múltiples, desarticulados, en los que los cadáveres están acompañados de cerámicas lisas y de algunos objetos de sílex y, más raramente, de metal, como una interesante punta de cobre de La Garma B. Por lo general, los restos aparecen muy cerca de la superficie, lo que sugiere que, al igual que en muchos otros yacimientos de Cantabria y el País Vasco, los cadáveres se depositaban directamente en el suelo. En un momento indeterminado después del 1.500 a.C., se abandonan esas cavidades, la mayor parte de ellas de forma definitiva. Sin embargo, siglos más tarde, los grupos humanos vuelven a la zona, pero no a depositar sus muertos, sino a asentarse en ella de forma permanente. En la cima de la colina, a unos 180 m de altitud, en el lugar conocido como Alto de la Garma, se establece un poblado de la Edad del Hierro, un castro de unos 18.000 m2, con una línea de fortificación en torno a la cima del monte. Esta defensa tendría, según se ha observado hasta ahora, una base de piedra, sobre la que tal vez se alzara una empalizada de madera. Algunos indicios -como la existencia de una reconstrucción de las fortificaciones- hacen pensar en un empleo muy prolongado de este poblado, cuya cronología no se conoce todavía con precisión, pero que probablemente abarque varios siglos del tramo central del I milenio.

Lo que parece indudable es que el castro del Alto de la Garma fue abandonado antes de la conquista del territorio cántabro por los romanos. De hecho, ni en el castro, ni en ningún lugar de La Garma y sus alrededores se han encontrado, por ahora, restos arqueológicos atribuibles a la época romana. Sin embargo, los cántabros prerromanos no fueron los últimos grupos del pasado en dejar su impronta en este monte. Hacia los siglos VIII o IX d.C., se documenta la presencia de personas en diversos lugares de la zona, como demuestra la aparición de vasija de cerámica de esa época en el vestíbulo de La Garma A o en la cercana covacha de Valladar. Sin embargo, algunos hombres se aventuraron mucho más adentro. En la Galería Intermedia y en la Inferior se han encontrado numerosos carbones procedentes de teas y hogueras que han podido ser datados por carbono 14 en este momento, señalando el rastro de aquellos remotos exploradores. Pero lo más notable es la presencia en la Galería Inferior de los esqueletos de cuatro varones jóvenes. En algún caso (dos que se han hallado junto a la propia sima de acceso a la Galería) cabe plantearse si podrían ser personas muertas en un accidente. Sin embargo, en los dos esqueletos más completos, depositados en una amplia sala con una indudable intención escenográfica, y rodeados de fragmentos de estalagmitas rotas, el carácter funerario parece fuera de toda duda. Las dataciones obtenidas hasta ahora sitúan estos restos en la época en que la comarca donde se localiza La Garma, Trasmiera, estaba integrada políticamente en el Reino de Asturias. Sin embargo, algunos de los objetos que acompañan a los cadáveres apuntan a una tradición cultural más antigua, de raigambre visigótica. Las actividades funerarias que parecen documentarse en La Garma difícilmente pueden relacionarse con la ortodoxia cristiana, en un momento en que en la región eran ya bastante frecuentes los cementerios junto a las iglesias. Resulta muy sugerente pensar en la posibilidad de que los indicios arqueológicos medievales de La Garma reflejen la pervivencia de ritos paganos en una región que, como la mayor parte del Norte peninsular, estaba cristianizada de forma aún muy superficial en aquellos siglos oscuros de los comienzos de la Reconquista.